من خلال تحليل لحن خطبة الغدير نستكشف خمس دلالات رئيسية تعكس عمق الفكرة المطروحة، وهي أن الأجواء غير مستجيبة لهذا الخطاب في أوساط الحاضرين، ولابد من وجود إمام حي من أهل البيت دائماً، وأن أهل البيت هم المرجع للأمة، وأن خلافة الرسول إنما هي في أهل البيت، وإن المراد بأهل البيت في الحديث هم الإمام علي وذريته.

1ـ دلالة الخطبة على وجود أجواء غير مستجيبة

إن لحن خطبة الغدير يدل على وجود أجواء غير مستجيبة للخطاب بين الحضور للتمسك بأهل البيت (ع).

أن بيان دلالة لحن خطبة الغدير يقتضي لفت النظر إلى نكتة بلاغية ظاهرة ومعروفة، وهو أن صياغة الكلام تختلف ـ لا سيما فيما كان المتكلم بليغاً وحكيماً ـ وفق اختلاف المخاطبين، فإذا كان المخاطب مسترسلاً يتقبل الخطاب ويستجيب له، كانت صياغة الكلام اعتيادية من دون استخدام أدوات التأكيد.

وأما إذا كان المخاطب لا يستجيب للخطاب ولا يذعن به أو يصعب عليه تقبله واستساغته أو يغيظه ويغضبه ويثير مخاوفه أو يصطنع الشبهة في شأنه وينظر إلى الكلام بشك وريبة فإن المتكلم حينئذ يعمد إلى استخدام أدوات التأكيد مثل القسم وحروف التأكيد مثل (إنّ) ولام الابتداء.

والتكرار اللفظي أو المعنوي (مثل ذكر اللوازم ونفي الأضداد) والتأكيد النحوي (بالنفس وأخواتها)، وتزكية المتكلم لنفسه، وإبراز نعمه على المخاطب، وأخذ الإقرار من المخاطب مسبقاً على ما يوجب تصديقه إياه، وتعليل ما يذكره على وجه ملائم، وربط الفكرة بأمور مطلوبة للمخاطب أو معلومة ومعترف بها لديه، واستخدام المفردات المؤثرة بدلالاتها ووقعها الصوتي، واستعمال المعاني الإنسانية مثل الاستفهام بوجوهه من الإقراري والإنكاري، والتمني والترجي، والدعاء والنداء والتعجب وأنواع المجاز والاستعارة والتشبيه والتنزيل.

مضافاً إلى كيفية الحركات والسكنات وملامح الوجه والنبرات الصوتية التي تعبر عن الحماس والاندفاع، وإبداء المتكلم طوراً الرفق واللين والتواضع، وطوراً آخر الحزم والثبات والإصرار، وسوق المخاطب إلى التفاعل بالسؤال، أو ربط الفكرة أو تصديقها بشخصيته ليكون الشك فيها مساساً به والانطلاق من موقع حقه ومعروفه، وذكر وجوه من التحذير والترغيب والتنبؤ بالعواقب والآثار، وحسن البداية والختام.

وهذا أمر يجده كل واحد منا في مشهد الاعتذار على سبيل المثال، فإذا أراد الإنسان الاعتذار عن تصرف وقع منه – كما لو نسي موعداً فغاب عنه فأراد أن يعتذر لصاحب الموعد بأنه قد غلبه النوم – فإنك تجد أنه إذا كان الآخر مسترسلاً يتقبل منه هذه الدعوى ويتلقاها عذراً مقبولاً فإن الإنسان يقتصر على أخباره بذلك.

وأما إذا كان ذلك مما يغيظ المخاطب (صاحب الموعد) ويثير في نفسه الشك والريبة ويتهمه بالتقصير والإهمال، أو يحتمل في حقه الكذب والتعمد، فإنك تجد أنه يطنب في الاعتذار ويستخدم أدوات للتأكيد فيحلف عليه ويعلل ما ذكره بتوضيح ملابسات ما حدث، ويبدي شكه في تصديق المخاطب إياه فيقول: إن كنت تصدقني كذا وكذا، إلى غير ذلك من المؤكدات المتقدمة.

وكذلك الحال في مقام نصيحة الغير بما يثقل عليه الاستجابة له، مثل نصيحة الآباء والأمهات للأطفال والمراهقين والمعلمين للتلاميذ فهو يحاول تأكيد الفكرة بمختلف الأدوات المؤكدة المتقدمة.

وبالالتفات إلى هذه المقدمة يظهر أن لحن خطبة الغدير عند استنطاقها يدل على أن النبي (ص) في هذه الخطبة كان يجد صعوبة في تقبل قسم من المخاطبين للفكرة وثقلها عليهم، أو يشعر بهواجس الاتهام له والريبة في قوله، فيسعى إلى التأكيد على الفكرة بمختلف الأدوات والأساليب.

ومع أنه قد لا يكون قد تم نقل خطبة الغدير بجميع خصائصها أو حدث بعض النقصان أو الزيادة فيها، إلا أنه تبقى الثقة بأن الطابع العام للخطبة إنما كان في هذا الاتجاه، ولذلك تتفق العديد من الروايات التي تتحد في الراوي المباشر للخطبة أو تختلف فيه في حكاية جملة من أدوات التأكيد المذكورة أو بدائلها.

فيدل ذلك على صعوبة تقبل فكرة امتياز أهل البيت (ع) على سائر هذه الأمة وتزكيتهم على وجه خاص واعتبارهم أعلام هداية في هذه الأمة وقادة لها على فريق معتد به من الحاضرين على أقل تقدير.

وإن قيل: إن هذه المؤكدات لن تعبر عن أجواء عدم الاستجابة بين الحاضرين، إذ يمكن تفسيرها بأهمية الموضوع – أي التمسك بأهل البيت (ع) – في الدين، والأمر المهم يعتني المتكلم في بيانه بالتأكيد والإصرار.

فيجاب: بأن هذا القول ليس دقيقاً، فالأمر المهم يستوجب التأكيد قطعاً، وهذه المؤكدات تعبر عن أهمية بالغة للتمسك بأهل البيت (ع) في الدين ولكن مع ذلك فإنه متى كان المخاطبون مسترسلين في الاستجابة للخطاب المتعلق بالأمر المهم فإن المتكلم يقتصر على التعبير عن أهميته، فيقول مثلاً إنه من دعائم الدين وأركان الإيمان، ولا يتفنن في استخدام المؤثرات البلاغية والأسلوبية بهذا الحجم المتمثل في هذا الخطاب.

وقد يتساءل عن السبب المتوقع لهذا الأمر، فلماذا يثقل على الحاضرين أو فريق غير قليل منهم أن يتقبلوا ذلك، وهم يؤمنون بالله ورسوله وقد تحملوا ما تحملوا من المشاق كالاضطهاد من قبل المشركين والهجرة من الأوطان والجهاد بالأنفس والأموال.

والجواب عن هذا التساؤل على الإجمال: أن عدم معرفة السبب ابتداء لا يؤدي إلى إنكار دلالة لحن خطبة الغدير على ثقل مضمونها على قسم من الحاضرين، فإن ملاحن الكلام من هذا القبيل لهي على حد الصراحة أو هي أعلى مراتبها، وهي حقاً مما عبر الإمام أمير المؤمنين (ع) عنه في بعض كلامه؛ إذ قال: الْيَوْمَ أُنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ[1].

وعلى المرء أن يستشف مبررات ما تدل عليه ملاحن الأقوال فيما وراء المشهد بالتأمل في طبيعة الحاضرين والاتجاهات المحتملة والمتوقعة في حقهم.

وأما الجواب المشروح عن التساؤل المذكور فهو باختصار: أن من المتوقع أن مسألة امتياز أهل البيت (ع) في هذه الأمة كانت تثير ثلاث طوائف من العرب.

الطائفة الأولى

سائر فروع قريش – غير بني هاشم – من جهة المنافسة والحسد بينها وبين بني هاشم وفق العصبيات القبلية، لارتقاء بني هاشم عليها بالنبوة، فلم تكن تحتمل امتياز بني هاشم عليها أبداً، وقد كانت هذه العصبية من أسباب امتناع معظمها عن قبول الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا[2].

وإنما قص الله تعالى في سورة يوسف قصة يوسف وإخوته للنبي (ص) وهو في مكة يعاني من رجال قبيلته الأم قريش لتسكين النبي محمد (ص) وليعلم أن بعد الشدة فرجاً، وأنه سيأتي اليوم الذي يقول فيه ما يشبه قول النبي يوسف (ع): رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ[3].

وقد علم أن عامة قريش – عدا قليل منهم هاجر من مكة وآخرين بقوا فيها التعذر الهجرة عليهم – كانوا على الكفر ومحاربة النبي (ص) حتى فتح مكة حيث أسلموا كرهاً، ومن كان قد هاجر من قبل أيضاً كان متحسساً من امتياز الإمام علي (ع) حسب دلالة الشواهد التاريخية.

فهذه مشاعر فعلية متوقعة في أوساط القبائل في منافساتها ونتائجها كما يعلمه أهل الاطلاع على طباع الناس والشخصيات القبلية.

الطائفة الثانية

الأنصار، فإنهم كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق دون قبيلة النبي (ص) حتى بني هاشم، لأنهم حموا رسول الله (ص) وأووه ولم يكونوا يتقبلون أن يكون هؤلاء الغرباء في المدينة سادتهم ويكونوا هم تبعاً لهم أبداً، فهذه مشاعر متوقعة أيضاً في الأوساط العامة فضلاً عن القبيلة من جهة البناء على استحقاقات النصرة وحب الرئاسة في الوطن.

الطائفة الثالثة

المنافقون الذين كانوا يكرهون هذا الدين بالرغم من أنه أصبح أمراً واقعاً، ولكنهم يضمرون عداء خاصاً لقادته، وحيث إنه لم يمكن توجيه العداء إلى النبي محمد (ص) فإنهم كانوا يوجهون عداءهم إلى أهل بيته لا سيما الإمام أمير المؤمنين (ع) لكونه عضد النبي (ص) منذ البعثة ووزيره وأخاه فهو الرجل الثاني بين المسلمين بلا منازع، وقد لوحظ في الحياة الاجتماعية أن الناس إذا أبغضوا قائداً ما فإنهم لا يتقبلون امتياز أهل بيته من بعده، بل يسعون إلى سحقهم ما أمكن.

فهذه طوائف ثلاث كانت تتحسس من تصدي الإمام علي بن أبي طالب (ع) للأمر بعد رسول الله (ص).

وأما عامة العرب غير هذه الطوائف فلم يكن لها موقف سلبي خاص تجاه الإمام أمير المؤمنين (ع) بل إن تولي قرابة الشخص الأمر من بعده هو محل إذعان في الحياة القبلية على وجه عام.

وعليه فلا وحشة من البناء على عدم تقبل هذه الطوائف الثلاث لامتياز أهل البيت، وقد كانوا جميعاً موجودين ضمن حضور واقعة الغدير، فقد كان قد رافق النبي (ص) في حجة الوداع عامة المهاجرين والأنصار وكثير من عامة المسلمين بما فيهم المنافقون من أهل المدينة ومن حولها.

وأما الشواهد الخارجية على عدم تقبل هذه الطوائف امتياز أهل بيت رسول الله (ص) فهي متعددة.

أما كراهة المنافقين لأهل البيت (ع) فإن الشاهد عليه هو ما عرف بالسيرة النبوية ونصوصها من كراهة المنافقين للإمام علي (ع) حتى روي عنه (ص): أن حب علي إيمان وبغضه نفاق[4].

ومما جاء في السيرة النبوية أن رسول الله (ص) لما خلف الإمام عليا (ع) في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة ـ أي قبل سنة من وفاته فقط ـ طعن المنافقون على الإمام (ع)، وأشاعوا أن النبي (ص) رغب عنه فجاء أمير المؤمنين (ع) متأثراً إلى النبي (ض) فقال له قولته المعروفة المتفق عليها: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

وأما الشواهد التاريخية على طمع سائر فروع قريش والأنصار بالأمر مما يوجب كراهة تميز أهل البيت، فيكفي أن نذكر هنا موقفهم في السقيفة إذ ترك الفريقان جنازة النبي محمد المصطفى (ص) بمجرد وفاته، وأسرعوا إلى عقد الاجتماع لتعيين خليفته وإبرام الأمر لواحد منهم من غير إخبار أهل بيت النبي (ص) بالأمر ومشورتهم فيه.

مع أنه لو كانت مشروعية الحكم بعد النبي بالشورى – ولم يكن هناك تعيين لأهل بيته – فإن الأعراف السائدة في المجتمع العام – ولا سيما في المجتمع القبلي الذي يعي مثل هذه الاستحقاقات فيها عدا أساس الانتماءات القبلية أو النصرة – أن لا يتم إبرام شيء من دون حضور أهل بيته سيما وفيهم ربيبه وعضده وأخوه ووزيره و ابن عمه وصهره وحامل رايته وناصره المميز الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ولا يسع هنا تفصيل الموضوع بأكثر من ذلك.

فتبين مما تقدم أن فقرة الثقلين بمقدماتها ومتمماتها في خطبة الغدير تدل على وجود أجواء غير مستجيبة لخطاب النبي (ص) فيها، وهذا يفسر كيفية صياغة خطبة الغدير.

2ـ دلالة الخطبة على وجود إمام حي من أهل البيت

إن خطبة الغدير تدل على وجود إمام هدى حي حاضر من أهل البيت (ع) دائماً حتى القيامة يكون قرين القرآن.

والوجه في ذلك دلالتها على أمرين:

1ـ إنها نصت على عدم مفارقة أهل البيت (ع) للقرآن حتى القيامة.

2ـ إن نظرها في التمسك بأهل البيت (ع) ليس هو التمسك بتراثهم بعد مماتهم فحسب، بل التمسك بإمام حي منهم بحيث يقيهم من الشبهات والفتن في كل حين.

والدليل الواضح على ذلك: أن أمير المؤمنين (ع) لم يذكر نفسه مع الكتاب والعترة، مع وضوح لزوم التمسك بسيرته وسنته بعد وفاته كما في حياته.

فهذا يدل على أنه (ص) نظر إلى التمسك بإمام هدى حي، كما أنه (ص) كان ناظراً إلى ما بعد وفاته، وعليه فلم يكن هناك محل لذكر نفسه بجنب الكتاب والعترة[5].

كما أنه يدل أيضاً على أن التمسك بأهل بيته (ع) ينطوي على التمسك بسنته على الوجه الكامل، ولذلك لم يكن هناك حاجة إلى ذكر التمسك بسنته بجنب التمسك بأهل بيته (ع).

3ـ دلالة الخطبة على مرجعية أهل البيت

إن خطبة الغدير تدل من خلال هذه الفقرة – حديث الثقلين – على أن أهل البيت (ع) هم المرجع في معرفة سيرة الرسول وسنته، فهم ترجمان الرسول (ص)، وهذا يدل على كمال علم أهل البيت (ع) كمالاً يستغنون به عن الأمة، بينما لا تستغني الأمة عنهم.

والوجه في ذلك: أنه لا شك في أن من الواجب على الأمة أبداً – مضافاً إلى الإيمان برسالة الرسول (ع) – التمسك بمنهاج الرسول (ص) وسيرته وسنته أبداً، ولكن بالرغم من ذلك نجد أنه (ص) لم يذكر وجوب التمسك به (ص) فيجعل الأثقال ثلاثة ويجعل سنته ثقلاً ثالثاً، وهذا يدل دلالة ذكية وظاهرة على أن التمسك بأهل بيته (ع) ينطوي على التمسك به، وذلك لإيداع سنته لديهم على الوجه الكامل والصحيح المأمون من النقص والتحريف والخطأ، وهم المؤتمنون عليها من بعده والمرجع فيما أبهم منها.

وينبّه على ذلك ما جاء في ضمن خطبة الغدير من نهيه (ص) عن تعليم العترة (ع)؛ لأنهم أعلم من سائر الأمة، فإن هذه الفقرة تدل على أن أعلميتهم من الأمة هي على وجه لا يحتاجون معه إلى علم الأمة في شيء.

وذلك لأن أعلمية شخص في حقل طوراً تكون وفق التوصيف الغالب فلا ينافي انتفاعه بعلم غيره في بعض الموارد، وطوراً آخر تكون على وجه مطرد بحيث لا يحتاج إلى انتفاعه بعلم غيره أبداً، وقوله (ص): ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم[6] يفيد الأعلمية على وجه مطرد كما هو ظاهر، فلا حاجة بهم إلى أحاديث يرويها بعض الصحابة عن النبي محمد (ص).

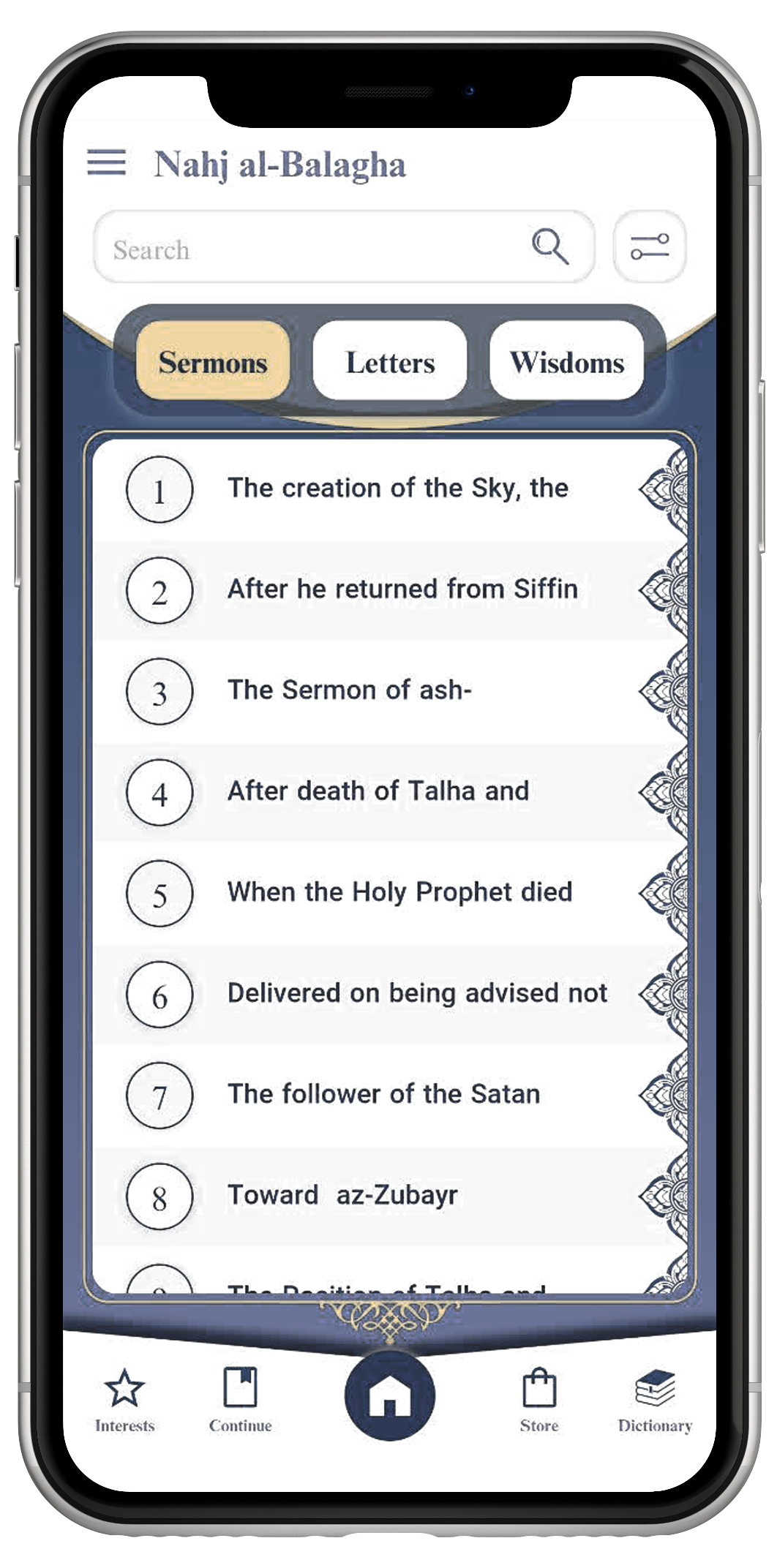

وهذا الذي دلت عليه خطبة الغدير في شأن علم أهل البيت (ع) بسنة رسول الله وإحاطتهم بها، وهو الذي يظهر من لحن كلمات أئمة أهل البيت (ع)، كما تجد مثالاً لذلك في لحن كلام الإمام علي (ع) في خطبه أيام خلافته مما جاء في نهج البلاغة وغيره من مصادر أقواله.

وهو (ص) بذلك ينظر بنظره الثاقب إلى دفع شبهة جعل السنة في قبال أهل البيت (ع) كما جعل القرآن الكريم في مقابلهم، وقد وقع ذلك فعلاً، فادعي الاستغناء عن أهل البيت (ع) بسنة النبي (ص) حتى حرف حديث الثقلين من الكتاب والعترة إلى الكتاب والسنة كما سنبين ذلك.

4ـ دلالة الخطبة على أن الخلافة في أهل البيت

إن فقرة الثقلين من خطبة الغدير تدل على أن خلافة رسول الله (ص) في هذه الأمة هي في أهل البيت (ع) أبداً.

بيان ذلك أن المدلول الأولي لهذه الفقرة هو نصب الأئمة (ع) أعلام هدى في هذه الأمة وأماناً من الضلالة فيها؛ وذلك لأنه (ص) أمر بالتمسك بهم مع القرآن للأمان من الضلالة.

ولكن هذا يستبطن الدلالة على أنهم أحق بالأمر من وجهين:

الوجه الأول

أنه متى كان في الأمة أعلام هدى مصونون من الضلالة بالعلم والصلاح والتسديد الإلهي فسيكونون مرجعاً في قضايا الأمة، ويجب عليها التمسك بهم، فهم يكونون أولى بالأمر بطبيعة الحال فيها ممن هو عرضة للخطأ والاشتباه والضلالة، وهذا أمر ظاهر عند تأمله جيداً.

وينبّه على ذلك أن المفهوم من سياق الحديث أن ما جاء بعد هذه الفقرة من عقد الولاء للإمام أمير المؤمنين (ع) إنما كان مبنياً على كونه من جملة أهل البيت (ع) الذين هم مناط الهدى والأمان من الضلالة.

الوجه الثاني

أن أهل البيت (ع) بأنفسهم أرشدوا الأمة إلى أنهم أولى الأمة بأمرها كالذي اتفق الجميع على روايته عن الإمام علي (ع) فيما أبداه في قوله لأبي بكر بعد امتناعه مبايعته لأشهر وقد رواه المحدثون كالبخاري.

وعليه فإن إيجاب التمسك بهم – وهو (ص) يعلم أنهم سوف يبلغون الأمة بأنهم أولى بالأمر – يستبطن بنحو غير مباشر جعل الأمر من بعده فيهم، فلاحظ.

5ـ أهل بيته في الحديث هم علي وذريته

إن المراد بأهل البيت (ع) في هذه الفقرة هم الإمام علي (ع) ورجال من ذرية رسول الله (ص) من نسله ولا يشمل أزواجه ولا سائر قرابته من بني هاشم.

توضيحه: أنه لا ينبغي الشك أن مراده (ص) من أهل بيته (ع) ليس مطلق ذويه، وذلك ما لم يكن يفهمه الحاضرون أيضاً، لأنه (ص) في هذه الفقرة زكى أهل بيته (ع) وجعلهم أعلام هدى، ومن المعلوم أنه لا يكون قرابة أي شخص إلى الأبد أعلام هدى حتى لو كان هذا الشخص رسولاً لله سبحانه

وقد علم ببداهة من تاريخ الأديان والقرآن الكريم أن السلالات المصطفاة مثل آل إبراهيم وآل عمران إنما اصطفى الله رجالاً منهم، وكان فيهم آخرون من عامة المؤمنين، بل كان فيهم من الظالمين كما قال الله سبحانه وتعالى عن ابن نوح (ع): قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ[7]، وقال سبحانه عن إبراهيم (ع): قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[8].

إذاً فمراد النبي محمد (ص) بأهل بيته إنّما هم رجال متعاقبون فيهم يكونون هداة للأمة.

وقد أفصح رسول الله (ص) عن الحلقة الأولى في هذه السلسلة وهو الإمام علي (ع) بفقرة الولاء حيث أحضره أمام جمهور الناس وهم بالآلاف ورفع يده وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.

وقد دل الحديث النبوي المشهور المتفق عليه على حصر أهل بيته من ذويه الموجودين في عصره في الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين (ع)[9]، كما يؤكد ذلك سائر أحاديثه (ص) التي أثنت على هؤلاء ثناء مميزاً يشير إلى امتيازهم عن هذه الأمة.

ولكن حديث الثقلين يدل على أن أهل بيته (ع) لا ينحصر بهم بدليل أنه يقتضي وجود أهل البيت (ع) مع القرآن الكريم أبداً إلى يوم القيامة، ومن المعلوم أن الله سبحانه لم يكتب الخلود لأحد من هؤلاء، فدل ذلك على أن هناك رجالاً من بعد هؤلاء، ويكون هؤلاء الرجال من ذريتهم بطبيعة الحال.

ولا شك أنه أحال الدلالة على سائر رجال أهل بيته الذين قصدهم بحيث يعين السابق منهم اللاحق، فأحال الدلالة على تعيين الإمام علي (ع) لهم من بعده، وهكذا يعين الإمام السابق منهم اللاحق مثل تعيين الإمام الحسين (ع) لابنه علي بن الحسين (ع) من بعده، وتعيين الإمام علي بن الحسين (ع) لابنه محمد الباقر (ع) من بعده، لأن الإمام السابق (ع) يكون مطلعاً على من اصطفاه الله تبارك وتعالى من بعده بالعلم المأثور والتسديد الإلهي فيكون بيان من يليه في هداية الناس من وظائفه.

الاستنتاج

من خلال تحليل خطبة الغدير، نستنتج أن لحن الخطبة يدل على وجود أجواء غير مستجيبة لفكرة التمسك بأهل البيت (ع)، وأن الخطبة استخدمت أدوات بلاغية متعددة لتعزيز الرسالة، كما أكدت على وجود إمام حي من أهل البيت (ع) يكون مرجعاً للأمة، وأنها عكست أهمية مرجعية أهل البيت (ع) وحقهم في القيادة والتوجيه في الأمة الإسلامية، وأنهم علي وذريته.

الهوامش

[1] الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص٥١.

[2] النساء، ٥٤.

[3] يوسف، ١٠١.

[4] لاحظ: الطبراني، المعجم الكبير، ج33، ص375.

[5] وقد يسأل عن أن مثل هذا الإمام ليس موجوداً بالوجدان في مثل هذا العصر إلا أن يكون إماماً غائباً، والإمام الغائب لا يتيسر الرجوع إليه للاستهداء.

والجواب عن ذلك بإيجاز: أن الله سبحانه جعل الأئمة من آل البيت (ع) لاهتداء الأمة، لكن بعد تعرض أحد عشر منهم للقتل والاضطهاد والإعراض غيّب الثاني عشر منهم وقاية له عن ذلك، ولو أن الأمة الآن كانت مستعدة للاهتداء به لأذن في ظهوره حينئذ، والله سبحانه حكمته في أفعاله.

[6] لاحظ: الطبراني، المعجم الكبير، ج5، ص167.

[7] هود، ٤٦.

[8] البقرة، ١٢٤.

[9] لاحظ: مسلم، صحیح مسلم، ج7، ص120.

مصادر البحث

1ـ القرآن الكريم.

2ـ الشريف الرضي، محمّد، نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، بيروت، الطبعة الأُولى، 1387 ه.

3ـ الطبراني، سليمان، المعجم الكبير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طبعة 1405 ه.

4ـ مسلم، صحيح مسلم، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأُولى، 1412 ه.

مصدر المقالة (مع تصرف)

السيستاني، محمد باقر، واقعة الغدير ثبوتها ودلالاتها، الطبعة الثانية، 1444 ه، بلا تاريخ، ص252 ـ ص265.