تتضمن واقعة الغدير أمرين مهمين ومترابطين في عمق الإسلام، الأول، وهو الفكرة الأساسية، يتمثل في إعلان انفراد أهل البيت (ع) عن سائر الأمة في الهدى، مما يعني اصطفاءهم في الإسلام وفرض هذا المبدأ اعتقادا واتباعا، وقد تجلى هذا الأمر في فقرة الثقلين، التي يمكن اعتبارها فقرة الهدى، مقابل فقرة الولاء، وقد جاءت هذه الفقرة في الخطبة أولاً حيث جاء فيها:

فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال:

کتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا، والآخر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، وسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم.

أما الأمر الثاني، فهو التفريع الذي يتعلق بعقد الولاء الخاص للإمام أمير المؤمنين (ع)، والذي يتساوى في أهميته مع الولاء الثابت لرسول الله (ص)، وقد تضمن هذا الأمر الفقرة المعروفة بفقرة الولاء، حيث قال رسول الله (ص): من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وفي هذا السياق، نركز على توضيح الأمر الأول.

والواقع أنه يمكن القول إن دلالة هذه الفقرة على مكانة أهل البيت (ع) فهي دلالة واضحة وبيّنة جداً، فالتمسك بأهل البيت (ع) للأمن من الضلالة يعني أنهم قد نُصبوا أعلاماً للهداية في هذه الأمة، فهم قادة الأمة إلى الحق والهدى والرشد في أمور دينها وفي جميع شؤون حياتها، وإن المرء ليعجب من إهمال هذه الفقرة أو التوقف في دلالتها ومن تصحيح السيرة الجارية على غير مقتضاها من قبل أهل الحل والعقد بعد النبي محمد المصطفى (ص).

لكن الحاجب الأساس عن فهم دلالتها هذه في الحقيقة هو جريان هذه السيرة نفسها التي لم تجعل أهل البيت (ع) محوراً للهداية، واستبدلت بهم آخرین ممن تصدوا للخلافة أو كانوا من أنصارها ومواليها، فاستوجب ذلك التنكر لهذا المدلول رغم وضوحه جداً.

ولتوضيح ثبوت هذه الفقرة ودلالتها نذكر هذه النقاط:

1ـ ثبوت فقرة الثقلين في خطبة الغدير

إن فقرة الثقلين هي جزء ثابت من خطبة الغدير، إذ وردت فيها بالطرق الصحيحة والموثوقة، كما صح عن زيد بن أرقم، بل صرح غير واحد بأنها متواترة، بل هناك من اقتصر عليها في متن خطبة الغدير فلم يذكر فقرة الولاء أصلاً، كما في اللفظ الذي اختاره مسلم في صحيحه لخطبة الغدير على خلل في نقله لهذه الفقرة، وينبغي الانتباه في شأن هذه الفقرة إلى أمور:

1ـ قد جاءت هذه الفقرة قبل واقعة الغدير في مناسبة أخرى تقع في حجة الوداع أيضاً وقبل تسعة أيام، وهي خطبة النبي محمد (ص) بعرفات كما جاء فيما أورده الترمذي[1] وصححه هو وجمع من النقاد، وهي أيضاً مناسبة جماهيرية إذ كان الحجاج جميعاً حضوراً فيها، وكان الحضور أوسع من الحضور في واقعة الغدير؛ لأن هذه الواقعة كانت بعد خروج النبي الأكرم (ص) من مكة فلم يحضرها أهل مكة أو أهل الطرق.

وقد صح في الحديث أنه وقعت فيها ضوضاء عند تطرق النبي المطصفى (ص) لكون الأئمة من قريش أو بني هاشم وهم اثنا عشر إماماً، والراجح أن إحداث الضوضاء حال دون سماع الحاضرين لصوت النبي محمد (ص) وفهمهم لكلامه، ويرجح أن النبي (ص) كان بصدد الوصية بالولاء للإمام أمير المؤمنين (ع) في تلك الخطبة، إلا أن ترقب بعض الحاضرين وحدسهم لذلك وحيلولتهم دونه أدى إلى تأجيلها إلى خطبة الغدير.

وفي بعض الروايات أن رسول الله (ص) ذكر ذلك بعد رجوعه من الطائف في السنة الثامنة للهجرة، وإذا صح ذلك فيكون هذا أول مورد مأثور بدأ (ص) فيه بالوصية بالتمسك بأهل بيته، وذلك قبل وفاته بسنتين، وليس قبيلها بشهرين ونصف كما هو الحال لو كان قد صدر منه في خطبة عرفات ثم في خطبة الغدير.

ولكن لا بد من مزيد استيثاق من صدور هذا الحديث منه آنذاك، لأن مضمون هذا الحديث ليس مقام بيان لأهل البيت (ص)، بل هو وصية منه (ص) متعلقة بما بعد موته تتضمن إحلال أهل بيته الطاهرين (ع) محل نفسه حيث لم يذكر التمسك بنفسه الكريمة، وهذا الأمر يلائم صدور هذا الحديث منه قبيل وفاته كما في خطبة عرفات ثم الغدير، والله أعلم.

وفي بعض آخر من الروايات أن رسول الله (ص) ذكر ذلك لأصحابه في مرض موته وهو في حجرته، وهو بطبيعة الحال تأكيد منه على ما ذكره في خطبة الغدير وفي خطبة عرفات.

2ـ إن الذي يبدو بحسب القرائن هو أن النبي محمد (ص) أراد أن يوصي بهذا القول كتباً في مرض موته فيما عرف برزية يوم الخميس، وهو حادث متفق عليه مروي في الكتب المنتقاة جميعاً كالصحيحين، إذ قال النبي (ص): ائتوني بقلم ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده أبداً، فمنعه عمر وأنصاره، واتهموه بالهجر، وكان ابن عباس يبكي عند ذكر ذلك ويسميها برزية يوم الخميس، وقد توفي (ص) يوم الاثنين الذي بعده.

وينبه على أنه (ص) قصد بذلك الوصية بالتمسك بالثقلين من بعده وحدة الفكرة والتعبير بين ما أراد أن يكتبه وهو: ما لا يضلون بعده أبداً، وبين ما ورد في فقرة الثقلين في خطبة الغدير وفي خطبة عرفات أيضاً حيث إنه (ص) أوصى بالتمسك بالكتاب والعترة ما إن تمسكوا بهما لن يضلوا أبداً، ثم فرّع عليه عقد الولاء للإمام أمير المؤمنين (ع).

كما أن جواب عمر رغم أنه اتهام للنبي الأكرم (ص) بالهجر – وهو الكلام غير المعقول – يدل على أنه فهم أيضاً أنه أراد الوصية بالتمسك بأهل بيته حذراً عن الضلالة والفتنة، ولذلك قال: حسبنا كتاب الله، ولو لم يعلم بذلك لم يكن هذا الجواب ملائماً، إذ ربما أراد رسول الله (ص) أن يوصي بأمر خاص مما ورد في الكتاب يوجب التمسك به صيانة الأمة عن الضلالة.

وأن المسلم ليذكر موقف عمر هذا من رسول الله (ص) فيتعجب من هذه الجرأة والفظاظة مع رسول الله (ص)، وانتصار جماعة في محضر النبي (ص) لعمر في مقابل أمر رسول الله (ص)، وهو منبّه وموقظ لطبيعة تعامل هؤلاء مع النبي محمد (ص) ومدى جرأتهم في الخروج عما يأمر به، وتزول بذلك بعض الافتراضات الخاطئة عن استبعاد تخلف هؤلاء عن وصية النبي محمد (ص) بشأن أهل البيت (ع) والإمام أمير المؤمنين (ع).

3ـ إن هذا القول – نعني حديث الثقلين – روي على وجه مستقل في أخبار أخرى، بمعنى أنه لم يذكر في تلك الأخبار أن رسول الله (ص) ألقاه في سياق خطبة محددة، أو في زمان أو مكان خاص، وقد يحتمل أن يكون نقلاً لما جاء في خطبة عرفات أو في خطبة الغدير، ولكن الرواة لم يذكروا ذلك، فإن الرواة ليسوا مقيدين بذكر زمان الحدث ومكانه كما هو ظاهر.

وقد روي مكرراً في الأخبار فقرة الولاء من كنت مولاه فهذا علي مولاه من غير ذكر كون ذلك في خطبته (ص) في يوم الغدير، وعلى ذلك فليس هناك في هذه الروايات ما يقتضي تكرر هذا القول من النبي محمد (ص) في غير الموارد المنصوصة.

فالحاصل إذاً أن الراجح هو صدور هذا الحديث من النبي محمد المصطفى (ص) في حجة الوداع في خطبة عرفات، ثم خطبة الغدير، ثم تأكيده عليه بعد شهرين وأيام في مرض وفاته وسعيه إلى تثبيته كوصية مكتوبة للأمة، وقد حيل بينه وبين ذلك.

2ـ دلالة فقرة الثقلين على امتياز أهل البيت

إن هذه الفقرة واضحة وصريحة في امتياز أهل البيت (ع) عن سائر هذه الأمة بعدم وقوعهم في ضلالة أبداً، فهم (ع) لا يبتلون بالشبهة ولا يقعون في الفتنة، بل يبصرون الحق على وجه اليقين.

والمراد بالضلالة: أن يضل المرء عن الحق ويقع في الباطل، وهو يكون على وجوه ثلاثة:

1ـ أن يتعمد الباطل فيصيبه، كما في القيادة المؤسسين للعقائد الخاطئة والفرق الضالة.

2ـ أن يشتبه عليه الأمر، فيغلب عليه هواه أو يتسرع دون تثبت، فيقع في الباطل، كما يقع فيه بعض العامة من الناس ممن يتبع أصحاب العقائد الخاطئة والقيادات الضالة.

3ـ أن يقع في الباطل من جهة قصوره وليس من جهة تقصيره، فهو أراد الحق ولكن شبه عليه ذلك، فلم تسعفه مداركه بأكثر مما وقع فيه، وقد قال الإمام أمير المؤمنين (ع) في بعض كلامه: مَا كُلُّ مَفْتُونِ يُعَاتَبُ[2]، وهذا مما يقع فيه فريق من عامة الناس ممن لم يملك البصيرة اللازمة فيما اشتبه فيه ولا عرف صاحب بصيرة يتبعه ويأخذ بحجزته.

فهذا الحديث يدل على صيانة أهل البيت (ع) عن الوقوع في الضلالة المستتبعة للهلاك في شيء من الموارد بتاتاً.

فهناك عصمة لهم عن الضلالة، وضمان لهم في إصابة الهدى وتأمين للأمة إذا تمسكت بهم وبهديهم، وهذه تزكية لهم في الدين.

كما أنه يدل على أن هذه الخاصية لأهل البيت (ع) بين هذه الأمة حصراً، فكل من عداهم من أفرادها هم عرضة للوقوع في الضلالة، فلا تزكية في الدين لغيرهم بتاتاً، لا صحابة رسول الله (ص) ولا أزواجه، ولا سائر قرابته، ولا من تصدى للخلافة، بل تلك خاصة لأهل بيته (ع) لا تعدوهم.

وكذلك يدل الحديث على أنه لا بد أن تكون نسبة سائر هذه الأمة إلى أهل بيت النبي (ص) هي نسبة من تمسك بالشيء – كالعروة الوثقى – إلى ذلك الشيء، فهم محور هذه الأمة ومركزها وملجؤها وهداتها، وإذا اختلف الناس في الرأي وجب على المسلم الانحياز إليهم والاستقلال برايتهم فإنهم راية الهدى.

وقد كرر هذه المعاني كثيراً الإمام علي بن أبي طالب (ع) بعد توليه للخلافة وقد هجر ذكرها من قبله في زمان الخلفاء طيلة خمسة وعشرين عاماً هجراً تاماً.

ومن أمثلة ذلك ما جاء في خطبة للإمام أمير المؤمنين (ع) خلال حرب صفين أو بعدها يذكر فيها تقاعس أصحابه عن نصرته وتمسك أصحاب معاوية به، تعرّض فيها لموقعه وموقع أهل البيت (ع)، ثم أثني على أصحاب رسول الله (ص) في عبادتهم وخوفهم من الله تعالى، قال: وإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي، وَمِنْهَاجِ مِنْ نَبيِي، وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، أَلْقُطُهُ لَقْطاً. انْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ، وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ، فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى وَلَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدَى، فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا، وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا، ولا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا، لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ص)، فَمَا أَرَى أَحَداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً..[3].

3ـ عصمة أهل البيت من الضلالة

إن عصمة أهل البيت (ع) من الضلالة تساوق اصطفاءهم في الدين ونيلهم التسديد الخاص من الله سبحانه كما هو شأن المصطفين.

ولنذكر لبيان ذلك مقدمة: وهي أن الاصطفاء الإلهي يعني تفضيل الله سبحانه من يصطفيه على سائر الناس بهدايته سبحانه إياه وتسديده له ورعايته في أموره، حتى يسلم عن الخطأ والخطيئة.

وهذا الاصطفاء قد يكون في مستوى النبوة، وقد يكون من دونها نظير اصطفاء مريم بنت عمران، إذ جاء عنها قوله سبحانه وتعالى: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِ[4].

صفات المصطفين المأمورين بهداية الناس

منها أولاً: إيتاؤهم علم الكتاب المنزل، فإن كان المصطفى هو صاحب الكتاب كالنبي الأكرم (ص) في الإسلام فهو، وإن كان ممن يليه فإنه يؤتى علم الكتاب قسماً بالتعلم، وقسماً متمماً له بالإلهام والتسديد، ولذلك لا يصح للناس أن يكونوا في موضع التعليم لهم بحال.

وثانياً: سلامتهم عن الشبهات والأهواء التي تؤدي إلى الزيغ في خياراتهم واتجاهاتهم في الحياة، فهم يكونون على بصيرة من أمرهم، مصونين من الزلة فيه، لأن هناك تأميناً إلهياً لهم عن الخطأ والزلل بخضوعهم لله تعالى وعبادته وسؤالهم إياه واستمدادهم منه، فهو يوجههم في مظان الزيغ والزلل كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[5].

وقال الله تعالى عن النبي يوسف (ع): وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ[6].

ولذلك لا يصح للناس أن يخطئوهم في شيء من اتجاهاتهم واختياراتهم في الأمور الاجتماعية والسياسية والقضائية، فإنهم إذا استقروا على شيء ولم ينبهوا على خلافه من قبل الله سبحانه بإلهام أو بسبب خارجي فهم مصيبون ومسددون لا محالة.

وهذه المنزلة تثبت للنبي محمد (ص) بحسب القرآن الكريم، فهو معلم الناس دينهم ومحدد الاتجاه الصائب لهم في دنياهم، فلا يصح للناس أن يخالفوه في شيء مما ذكره من أمور الدين في نفسه، أو الوظائف العملية كالحرب والسلم وغير ذلك.

وفي ضوء ذلك يُعرف أن مفاد فقرة الهدى في خطبة الغدير هو اصطفاء أهل البيت (ع)، وذلك لدلالة الحديث على أنهم ملازمون للهدى ومصونون عن الخطأ والخطيئة، وهذه صفة إذا تم تأمينها لأحد في الدين فإنها علامة الاصطفاء.

بيان ذلك: أن وجوب طاعة شخص يكون على وجهين:

الأول: أن يكون على سبيل التأصيل فحسب بمعنى أنه يكون ضرباً للقاعدة.

وفي هذا الوجه يكون وجوب طاعة الشخص في الدين محدوداً بما لم يحرز خطؤه، وهذا كما هو الحال في قول من تجب طاعته من جهة خبرته فحسب كالطبيب والفقيه، وكذلك من تجب طاعته لأنه مخول بموقع ما كالقائد العسكري، فهنا يقال يجب على المرء أن يطيع الخبير والمسؤول إلا فيما كان في معصية وضلالة.

الثاني: أن يكون على سبيل التشخيص، بمعنى أنه تجب طاعته لأنه لا يأمر إلا بالهدى ولا يتطرق إليه الخطأ والخطيئة، وحينئذ فلا حاجة في تحديد طاعته في الدين بأن لا يوجه إلى ضلالة سواء كانت الضلالة عن خطأ أو عن إثم، لأنه لا يفعل ذلك بطبيعة الحال، فهو ملازم للهدى.

ولا ينافي ذلك طبعاً أن يحتاج إلى التوجيه والتسديد الإلهي العام أو الخاص، ولا أن يجب على بعضهم التحري والمشورة مع بعض الناس في شيء، لأن الله سبحانه قد يضمن الهدى للمرء من عباده المصطفين إذا تمسك بأسباب العلم المعتادة والمناسبة للموضوع، كما هو الحال في رصده للعدو واطلاعه على أحوال الناس ونحو ذلك مما لا محيص له من الاطلاع عليه بأسبابه الاعتيادية، ولكن إذا انتهى رأيه إلى شيء واستقر عليه كان مسدداً.

وهذا هو الحال في النبي (ص)، فإنه لم يكن هناك مجال لمخالفته على أساس الاجتهاد.

وهذا الوجه يختص في الدين بالمصطفين فيه، بمعنى أنه لا يحكم على شخص في الدين بالسداد الدائم والأمن من الخطأ والخطيئة إلا إذا كان من المصطفين بحسب الدين.

نعم، يذكر في نصوص الدين أن العالم المتقي ينظر بنور الله سبحانه ولا يشتبه عليه الأمر في شيء، ولكن هذا توصيف عام، وقد يبلغ بعض الناس فيما بينه وبين الله سبحانه هذه الدرجة بنفسه، أو يظن الناس في حقه أنه بلغها، ولكن لا يكون هناك شهادة في ضمن الدين في حق شخص بأنه ملازم للهدى ومصون عن الخطأ والخطيئة إلا وتكون هذه الشهادة دليلاً على اصطفاء الله سبحانه إياه في الدين.

وإذا عرفت ذلك تجد أن خطبة الغدير تضمنت الأمر بالتمسك بأهل البيت (ع) على الوجه الثاني؛ لثلاثة وجوه:

أـ إنها ضمنت ملازمتهم للهدى وصيانتهم عن الضلالة صريحاً.

ب ـ إنها قرنتهم بالقرآن الكريم، بل أناطت تحقق التمسك بالقرآن وبلوغ الهدى به بالتمسك بهم معه، وهذا معنى عظيم جداً، وهو يدل على اصطفائهم، فإن قرن الشخص بالمصطفين من عباد الله وذكره معهم وفي عدادهم دليل على اصطفائه، فما بالك بقرنه بالرسالة الإلهية نفسها التي بعث بها المصطفون من الرسل والأنبياء، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في النقطة التالية.

ج ـ إنها أمرت الأمة بالتعلم من أهل البيت (ع) ونهت عن تعليمهم لأنهم أعلم من الأمة.

إذاً اتضح وضوحاً لا لبس فيه أن هذه الخطبة تدل في فقرة الثقلين منها على اصطفاء أهل البيت (ع) في الدين.

4ـ عظمة قرن أهل البيت بالقرآن

إن قرن أهل البيت (ع) بالقرآن الكريم – وهو معنى كبير وعظيم جداً ـ ينبئ عن مكانة عظيمة لأهل البيت (ع) للغاية؛ وذلك لوجهين:

الوجه الأول: بأن القرآن الكريم هو الرسالة الإلهية بعينها التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهي أس الإسلام ورسالة الله تعالى في هذا الدين إلى الخلق المشتمل على تعاليم الدين وبه كان رسول الله (ص) رسولاً إلى الأمة، وهو النور المبين، والذكر الحكيم، والآيات البينات، إلى عشرات الأوصاف التي جاءت عنه في القرآن نفسه.

فقرن أهل البيت (ع) به – وهو بهذه المنزلة – يُنبئ عن مكانة عظيمة، ويدل على أنهم صفوة الله من هذا الخلق والمصطفون من هذه الأمة، والمسددون من عند الله تعالى في العمل وفق منهاج القرآن الكريم كما عمل به الرسول الكريم (ص) في حياته، ولذا كان مسارهم هو مسار الهدى الذي يقي المسلم من الشبهات والضلالات.

وإذا كان (ص) قد وصف القرآن الكريم بالثقل الأكبر وأهل بيته بالثقل الأصغر – كما في بعض ألفاظ الحديث – فإن أصل هذا القرن يبقى منبّهاً على المكانة الخطيرة جداً لأهل البيت (ع).

وقد جاء تأكيد هذا القرن بالتعبير عن القرآن الكريم وأهل البيت (ع) بالثقلين، وهو من جملة تعابيره (ص) الفصيحة والبليغة التي عرف (ص) بها.

وقد بقي هذا التعبير لخصوصيته وغرابته محفوظا في الحديث ورمزا باقيا لأهل البيت (ع) في لغة المسلمين والأدب الإسلامي.

الوجه الثاني: أن رسول الله (ص) اناط الاهتداء بالكتاب والتوقي به عن الضلالة بالتمسك معه بالعترة، ومعنى ذلك أن المسلم لن يتوقى من الضلالة بالقرآن وحده، بل لابد من التمسك معه بالعترة، وهذا أمر عظيم، فإن الكتاب موصوف في القرآن الكريم بأنه هدى ونور وبصائر، فاشتمل كلامه (ص) على أن حصول الاهتداء بالكتاب من بعده (ص) منوط بالتمسك بالعترة، فلا يجدي التمسك بالكتاب وحده للوقاية عن الضلالة والهلاك ونيل الهدى والصلاح، أو قل لا يحصل التمسك به من دون العترة، وليس الوجه في ذلك إلا ان العترة هم ترجمان علم الكتاب ودليل اتجاهه في حوادث الحياة وما يعرض فيها من الشبهات والفتن والأهواء، كما كان رسول الله (ص) في حياته كذلك.

الاستنتاج

أن واقعة الغدير تحمل دلالات عميقة في الإسلام، حيث تبرز مكانة أهل البيت (ع) كقادة للهدى، وأن الأمر الأول يتضمن إعلان انفرادهم عن الأمة في الهدى، مما يعكس اصطفاءهم وضرورة اتباعهم، كما يتجلى في فقرة الثقلين التي تربطهم بالقرآن، ويتعلق الأمر الثاني بعقد الولاء للإمام علي (ع) كامتداد لولاء النبي محمد (ص)، كما تؤكد الواقعة على عصمة أهل البيت (ع) من الضلالة، مما يجعلهم مرجعا أساسيا للأمة، كما تسلط الضوء على أهمية التمسك بالعترة لضمان الهداية، مما يستدعي إعادة النظر في السيرة التي غفلت عن هذا المعنى.

الهوامش

[1] الترمذي، سنن الترمذي، ج5، ص329.

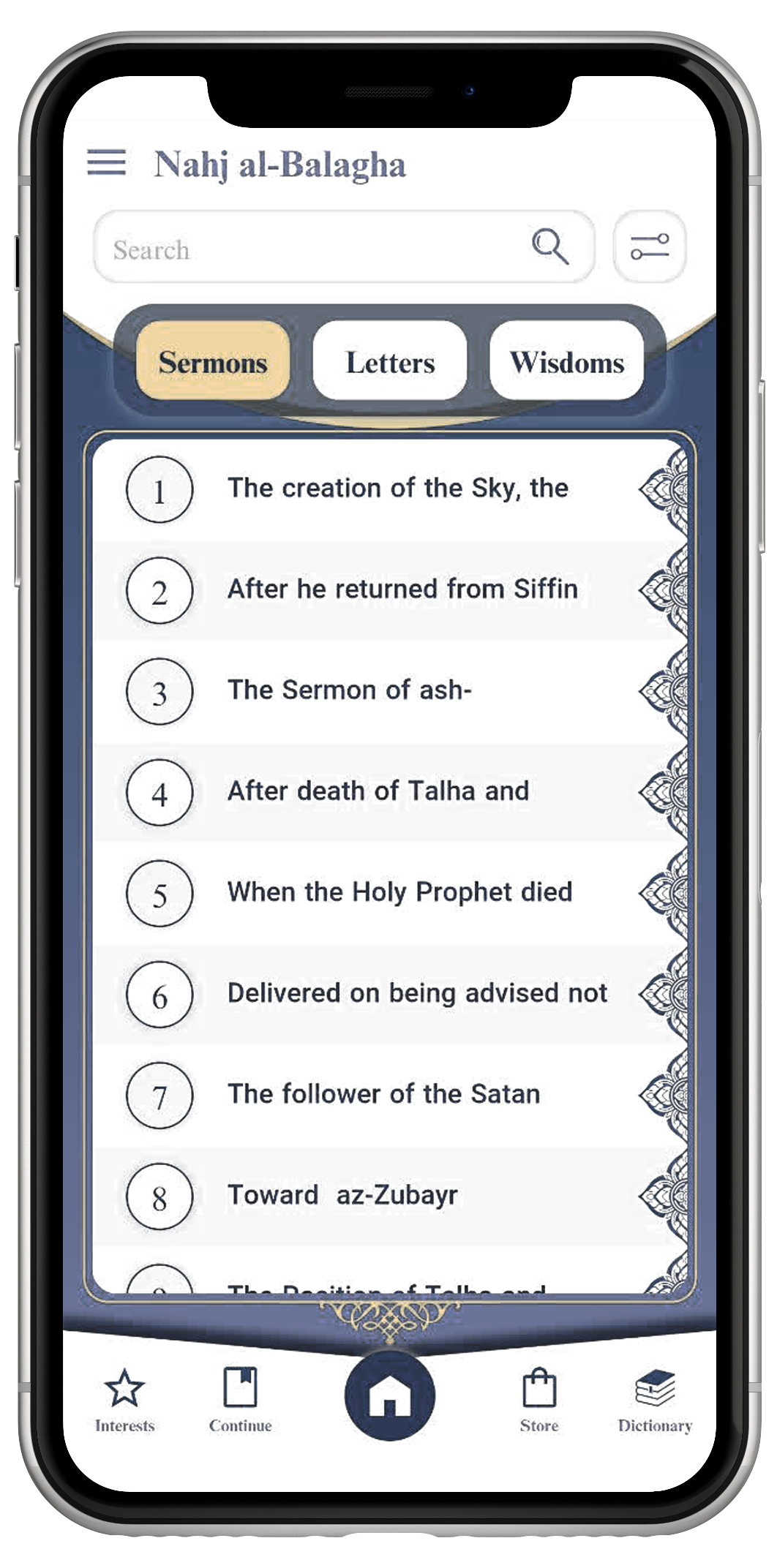

[2] الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص٤٧١.

[3] الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص142.

[4] آل عمران، ٤٢.

[5] الحج، ٥٢.

[6] يوسف، ٢٤.

مصادر البحث

1ـ القرآن الكريم.

2ـ الترمذي، محمّد، سنن الترمذي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، طبعة 1403 ه.

3ـ الشريف الرضي، محمّد، نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، بيروت، الطبعة الأُولى، 1387 ه.

مصدر المقالة (مع تصرف)

السيستاني، محمد باقر، واقعة الغدير ثبوتها ودلالاتها، الطبعة الثانية، 1444 ه، بلا تاريخ، ج1، ص237 ـ ص252.